第9章 その男、「ザ・バード」

The Bird

絵本版「The Unbreakable Zamperini(不屈の男・ザンペリーニ)」用語辞典

・サディスティック:人が痛がったり苦しんだり、屈辱を受ける様子で喜ぶこと

・プロパガンダ:人の思考に影響しようと広められる情報のことで、往々にして完全な真実、公正ではない

・サイコパス:他者への共感を持てず、自分の行動への反省がなく、特に自己中心的で反社会的な性格を持つ、しばしば犯罪傾向を持つ人—ミリアムウェブスターより

1944年9月30日、自分が大船に着いてからちょうど一年と少しを過ぎた頃、12人程の捕虜が収容所の木製のゲートを行進してくぐると、右へ曲がり、つまり生存の方向へと、狭い田舎道を下って行った。

そして道行く中の一人には・・・実はオレも入っていた。

遂に、日本軍も自分を正式な戦時捕虜収容所に移送したのだ。そこでは赤十字の査察の下、きっと自分の人間としての尊厳を、はっきりと認めるだろう。そこでは手紙だって書くのは自由で、故郷の愛する皆は、程なく自分がまだ生きていることに飛び上がって驚くだろう。自分は何に変えてでも家族に無事を知らせたかった。家族の思いは、自分が受けた酷い扱い以上に悲痛だろうし、家族に会えない辛さには堪らないものがあった。

数時間の行軍の後に、短い区間のみ列車に乗り、オレは小さな橋を渡ると特大の木製ゲートをくぐって大森へと入った。そこはおよそ30カ所に及ぶ他の戦時捕虜収容所の東京司令部で、同時に600名を超す戦時捕虜が収容されている場所でもあった。その後すぐにオレも大森で会う、トム・ヘンリング・ウェイドは後の自身の著作「日本の虜囚として (Prisoner of the Japanese )」でこう書いている。

「オオモリ、というのは広大な森と言う意味だが、しかしそこには森など全く存在しなかった」

ライフルを持った2人の看守が、この新たに到着した捕虜達に、手振りで列を作るように促す。オレ達は疲れ切った動作で、できる限りに気を付けの姿勢をとると、寒く荒涼とした中庭で待った。そこは砂と砂利でできた人工の砂州の上にあり、砂州は縦も横もアメリカン・フットボール場ほどもなく、東京と横浜の中間の湾内に浚渫され、海上に突き出した場所にあった。

移動中にオレは、ここに移送になったことが、いかに運がいいことなのかを言われ続け、蛮行の罷り通った大船の後で、自分はこれが嘘ではないことを祈った。以前にも大船に負けないほど酷い他の収容所のことを聞いていて、例えば3-B収容所というのは横浜スタジアムの下にあり、他にも憲兵隊(日本の秘密警察)による収容施設が色々とあるとのことだった。

国内の収容所配置図。ああ大森捕虜収容所より加工。「国内の捕虜収容所の組織はたびたび改編され、大戦期間中に開設された本所・分所・派遣所・分遣所などは約130ケ所に及ぶ。その一方、途中で閉鎖されるものもあり、終戦時においては7ヶ所の本所の傘下に、分所81ケ所、分遣所3ケ所があり、合計32,418人の捕虜が収容されていた。そして、終戦までに約3,500人が死亡している」—POW研究会より http://www.powresearch.jp/jp/archive/camplist/index.html

アメリカ軍の偵察機が1945年7月に撮影した、大森収容所の航空写真。橋の反対側には塀に囲まれた捕虜棟と司令部、右側に後述される「ビーチ」と肥溜めがあり、右下に人口島の入り口となった橋が見える。場所は現在の平和島競艇場のすぐそば

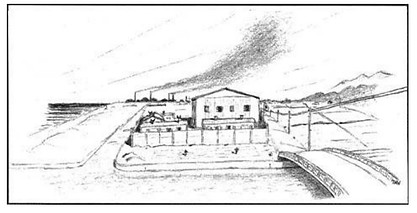

ルーイーの来所より遡ること数ヶ月前を描いた、デレック・クラークのイラスト、「我々はぐらつく橋を渡ると、東京湾に浮かぶ人工島にある、大森収容所へと向かった」及び、1945年9月1日撮影の大森収容所入り口。

「橋のたもとまで来ると向こう岸に、煤ぶれたような、赤茶けた木造平屋建ての建物が数棟並んでいるのが見えた」—飛田時雄・C級戦犯がスケッチした巣鴨プリズンより

自分達捕虜の一隊が10分もの間、寒さに立って震えていると、平たい顔でカエルのような頭の、今まで見たこともないほど冷酷な目をした軍曹が出てきた。反り返って歩くその様子は、規則にうるさい人間と言うより特別扱いを受けねば怒るタイプに見え、背丈は5フィート7インチ程(※170cm)、年は二十代半ば、服装は普通の一般兵のそれで、よく映画に出てくるような小さな帽子にカーキ・グリーンの軍服、ズボンはだぶだぶでコートにベルト、ブーツに刀を差していた。彼は整列した捕虜達の前をゆっくりと歩くとそれぞれの捕虜の前で止まり、相手の顔の数インチの近さまで自分の顔を突き出しては、ガンを飛ばして回った。

そして潜水艦グレナディアー号に乗っていた水兵の前で止まると、その水兵の顔を至近距離で指さし言った。

「何だその気を付けは、オマエ動くな!」

軍曹の顔は歪むと、体は制御できない怒りで震え、彼は腰の刀の紐を解くと、それで今にも水兵の顔に切りつけるかと思われた。が、これは躊躇ったのか刀の紐を締め、代わりに水兵の口を拳で思い切り殴った。水兵は後ろによろめいたが踏みとどまり、軍曹は刀の位置を直し、また捕虜の前を歩きだした。

すると程なく、自分の番が来てしまった。その黒く、何とも言えないサディスティックな目を見ると、オレはこの軍曹が自分のことを以前から知っていたかのような不気味な感覚に襲われた。無論そんなはずはないのだが、しかしオレはその強烈な凝視に耐えられず、思わず相手の肩向こうに目を逸らした。するとドカッ、と衝撃を感じた。軍曹がオレを殴り倒したのだ。

「なぜこちらを見ない?」

彼はそう叫ぶと、再びこちらを睨みつけ、今度はオレも頑なに、この凝視から目を逸らさないようにした。するとまたドカッと衝撃が来る。

「何を見てんだこの野郎!」

見ては殴られ、見なくとも殴られる。オレは瞬時にこのクソチビに憎悪を覚え、同時に恐ろしくもあった。

これが自分と渡邊睦裕軍曹との出会いの瞬間になる。(※原文マツヒロ)規律担当の下士官で、奴には上司がいたにも関わらず事実上、大森の司令官として機能していた。捕虜達は奴を「バード」と呼んだが、看守や収容所職員への通例ならこちらが考えうる中でも、最悪かつ汚い何かであだ名をつけてやるのが普通だ。しかし渡邊の場合は「バード(鳥)」で、体や個人の特徴ではなく、そのあまりにも酷い行状から来ており、この理不尽な振る舞いを充分に貶め、なおかつフィットする名前など誰も思いつかなかったからだ。それに渡邊はカタコトの英語も話しており、もし侮蔑を込めた名前で呼ぶのが見つかったりすれば、収容所全体に罰則が及ぶのは簡単に予想がついた。

イカれており、思わず目を疑う程に酷薄。子どもの頃に歪んだ性格を動物に向けては虐待し、次にその矛先を人に向ける。バードはそんな人間のような悪意に満ち、その存在だけでオレが捕らえられて以来溜めてきた、爛れるような憎悪の全てを集約する存在となった。

左:Universal Pictures 「アンブロークン」のミヤビによる再現。ここにはフランク・ティンカーも同席していたが、別の機会では2時間待たされた捕虜も。大森では主語なしで「What’s the position? (どこだ?) 」と言ったら、バードの位置確認を意味し、これに「in his cage (籠の中だ)」だと自分の事務所だが、「On the prowl (うろついてるぞ)」だと注意報の発令となった。しかも捕虜棟の裏に隠れて、会話を盗み聞きをしていたともある。いずれも「13番目のミッション(画像元)」「おかわいそうに」「アンブロークン」「Prisoner of the Japanese」「Barbed-wire Surgeon」より。ちなみに後の3冊には、容姿において「ハンサム」「good-looking」の記述もある。呼び名には他に、「ブラウン」「ミスター・アダム」「アニマル」「ワタ・バスタード(What a bastard! : 何ちゅうクソ野郎じゃ!)」「ワイリー・バード(狡賢い鳥) 」というものがあったが、しかし単にバードなら、本人にバレても問題がなかったので、最もよく使われたという

その後になって自分は知ることになるのだが、大森の副指揮官である加藤(※哲太郎)少尉でさえ、ただの操り人形にすぎず、彼はバードが懲罰を執行していると見て見ぬフリをしていた。その殴打は自身の任務の範囲を超え、人に苦痛を与えて自身が快楽を得ているようだった。自分達にはバードが行き過ぎた権限を実際に持っているかのように見え、よもや秘密警察である憲兵隊員なのかとすら考えた。トム・ウェイドはバードが黒龍会という国粋主義的な秘密結社に(※戦後GHQにより解散。実在した)属しているのではないかと考えたが、実際の所は誰にも分からなかった。

大船の看守達もバードに比べれば、田舎の金持ちでしかなかったのだ。

「ああ大森俘虜収容所」より。一番左の赤丸が当時の加藤哲太郎少尉。その右の丸が前述された、大船に負けないほど酷い環境で悪名高い!?横浜球場収容所の所長にして元善光寺の僧侶、林純勝少尉。その次が大森の初代所長、鈴木薫二大佐で、東京エリア(つまり長野・新潟を含むB地区)を管轄した。青丸前列は品川病室の徳田久吉室長で、前収容所の医療責任者。「Barbed-Wire Surgeon」によると、捕虜達からは「肉屋」と呼ばれたとある。後列は藤井軍医見習士官で、品川や大森でも働いた。

ちなみにその右の根元凌一大尉が何度も平手打ちにしたのは!?

大森に着いてからの3日間は、隔離小屋で過ごした。しかしどれだけ多めに見積もっても、それは「小屋」には見えず、カーポートに毛が生えたような物でしかなかった。そこには柱と屋根があっても、壁がなかったのだ。しかも1インチ(※2.54センチ)程に積もった雪と、収容所から出たゴミや瓦礫に囲まれていた。自分はその時点で、未だにボロボロになった墜落時の服装の上にノルウェーの彼から貰ったコートを着ており、オレは薄い紙の毛布一枚以外に何も暖をとる手段がない状態で、地面に寝ることになった。体重は90ポンド(※40キロ)だけで、つまり皮下脂肪もへったくれもあったものではなく、これにはもう凍死寸前で、これではもはや次のひと晩は耐えられたものではなかった。だが、その必要もないのかもしれない。頭には閃くものがあったのだ。漁ってみると周辺には、捨てられたリンゴの木箱に古いマット、さらには流木と、焚き付けの類がワンサカあり、あと足りないのはマッチだけだった。

ボーイスカウトに行っていたことを、どれだけ感謝したことか。

オレはリンゴの箱をバラバラにすると、土台と棒、火口を作り、「同室」の男から革の靴紐を借りた。それからオレが点火作業に励む間、周囲の捕虜達は誰もがクスクスと笑っていたが、程なくして煙が空に向かって立ち始めると、笑い声が止んだ。燃えさしができるとオレはそれに古い畳の切れ端をくべ、そして吹いて吹いて吹きまくった。すると程なくして小さな炎が立ち、それをリンゴ箱の焚き付けに入れるとまもなくして焚火ができ、オレ達は体を温めることができた。用はなくとも、めいめいが火のそばに寄ると、長いこと隠し持っていたタバコの吸いさしを取り出し、火をつける。何はともあれまずタバコ。それが戦争ってもんだ。

この噂が、つまりオレ達が許可なく焚火をしたということがバードにまで知れると、バードは誰が火を起こしたのかを知りたがり、オレはこの責任を取った。

「マッチお前どこで手に入る?」

奴は叫んだ。オレ達はマッチを持ってはいけないことになっていたし、誰も持ってもいなかった。そこでオレは、自分がしたことを説明してやった。これにはオレの臨機応変さを認めてくれやしないかとも思ったのだが、その代わりに貰ったのは、殴る蹴るでしかなかった。後からある看守の言う所によると、これは入所に向けた自分への「訓練」の一環だということだった。

大森の地面は、ほぼ砂でできており、収容所の外側は高さ6フィート(1.8M)の塀で囲まれ、人口島のほとんどの部分を占めていた。塀の向こう側の「ビーチ」にはデカい穴が幾つもあいていて、トイレ掃除の担当の捕虜が、人の排泄物を捨てる場所だった。この胸糞悪くなるムキ出しの下水の上には何千ものハエが飛んでいて、悪臭は決して消えることがなかった。

「ああ大森俘虜収容所」より、汲み取りの様子。バードの就任と共にこれは士官の仕事になり、捕虜によっては皮肉を込めて汲み取りを「王立ベンジョ隊」として、茶色い〇の御紋を作ろうとか言った記録もあり、ついつい笑ってしまうのだが、収容所はどこも衛生状態が悪く、これにより赤痢が蔓延した。ちなみに「主にB-29墜落飛行士」と元捕虜の方々の前で言うと、「オレは違うが死ぬ程やらされたぞ!」という人が大量に出て来る?

加藤哲太郎と作家でその父、クリスチャンの加藤一夫。

クリスチャンに悪い人は、いる!?いない!?所長にして

「当時には珍しいクリスチャン」はつまり、悪い人ではない!?

塀の内側である収容所は8棟の捕虜棟からなり、その内5棟はメイン通路の片側にあり、残りの3つは反対側、これに加えて事務室や医務室のような基地の管理棟が幾つかあり、トイレとキッチンは突き当りにあった。

捕虜棟は細長い造りで、2段ベッド状になった就寝エリアが中央通路の両側にあった。収容所に長くいる人間から下側のベッドを使い、階級が最も低い人間は上のベッドを使ったが、自分はこちらになる。すると一人の捕虜が自分のベッド後部の、釘で打たれた一枚の板を指し示すと、その釘を抜き留めてあった薄い板を開いてみせた。

「ここにジャップから隠しておきたい物を置けるよ」

「13番目のミッション」より大森概略図。バードの事務所からは閲兵場と捕虜棟が見渡せるようになっており、前を通る際は中にバードがいようといまいと、敬礼をしないと殴られた。いないと思って素通りすると・・・

トム・ウェイドによる「日本の虜囚として (Prisoner of the Japanese)」の表紙イラスト。イラストは第6棟のもので、漢字と共に著者が描いた。第6棟は120人もの捕虜を収容し、トム・ウェイドはここで1943年より1945年1月まで捕虜棟の代表を務めた。ちなみに海外の寮生活や刑務所でも同じだが、誰でもベッドは下で寝たい。全室独房だった大船とは異なり大森は大部屋形式で、捕虜士官と一般兵は別々に収容された。上級将校には簡単な個室もあてがわれ、日本側との折衝はこの将校や、捕虜棟代表が窓口となった

ひと通り落ち着くと、お茶を一杯貰った。だが茶葉は日本の将校達の出がらしで、味は水っぽくて薄かった。するとベッドが何個先のスコットランド王立連隊の一人がこちらに気づいたようで、スプーンと靴下の片方を持って向こうから歩いて来た。彼は自分のことをブラッキーだと名乗り、捕虜にしてはなかなか明るい感じで、砂糖を小さじ2杯分、手に持った靴下から自分のお茶に入れてくれた。(※トム・ウェイドの記述からするとおそらく緑茶)

収容所でラッキーなこともあるものだ。

ブラッキーはオレと同じ捕虜棟第2棟に住む、スコットランド王立連隊の一人だった。スコットランド人達はイングランドで服役中だった元犯罪者で構成されていて、戦争が勃発した際、彼らはそのまま刑務所に残るか、女王陛下のために戦いに出るか選択を迫られたそうだ。そして彼らは、後者を選んだ。

体の動くほとんどの捕虜達は、将校と病気の者を除いて終日収容所の外に労働に出なければならず、その現場は地元の鉄道基地や工場、倉庫だった。そしてこのそれぞれの現場は盗みを働くには絶好の機会で、米、砂糖、缶詰の牡蠣やイワシ、干物、鯨肉、全卵粉、ココナッツ、チョコレート、さらに穀物アルコールですらが、仕事場より収容所へこっそりと持ち込まれた。それらの盗品は捕虜達を肉体的にだけでなく、精神的にも健康にさせた。なぜならこの窃盗を通した頭脳戦は捕虜達の意識を研ぎ澄ませ、希望を持続させることになったからだ。

スコットランド人の面々は三菱の倉庫で働いていたが、砂糖を盗んでは所内に持ち込む専業集団となっていた。トム・ウェイドによると彼らは一日に平均で10ポンド(※4.53キロ)、年にして3トン(※ママ)もの砂糖を密輸していて、そこでオレ達は彼らを「砂糖王」と呼んでいた。

だが一体どうやって彼らがそんなことを可能にしているのか、当初はオレも見当がつかなかった。というのも、オレ達は定期的に身体検査を受けていたからだ。そこで彼らは盗品を隠すのにジャケットや腰のバンドの部分、もしくは他の誰もが思いつく場所など使わず、ズボンの裾口を縛っては中を盗品で一杯にしていたのだ。さらにはもっと発想力豊かな方法があって、これは自分のサイズより大きな作業ブーツを注文することで、日本側はこれに

「デカい靴、アメリカ人アタマおかしい。日本人ならピッタリの靴を履く」

とか言っていた。その理由は言うまでもなく、靴を旨い物で一杯にして足の下の盗品と共に収容所内に戻ることで、これには誰も気づくことがなかった。

スコットランド人達は日本軍が第一次大戦で使っていたようなゲートルを巻きたいと言っていて、これは日本人のエゴに対するヨイショになったのだが、お陰で彼らはタバコを大森に持ち込んで、ちょっとしか配給を貰えないオレ達にはこれが貴重な補給源となった。ここでも彼らは極めて独創的で、タバコの葉は少なくとも2枚に1枚は湿らせてこれを重ねる。そうすると仕事が終わる頃にはタバコの葉は全て柔らかくなり、それで足の周囲に巻くことができるのだ。それから上にゲートルを巻き、ズボンの裾を引っ張って降ろすと証拠を隠す。

捕虜棟に戻るとスコットランドの連中はベッドの上の秘密のロッカーで、これを木のように固くなるまで干して固める。そして最後の仕上げに、どこでやら仕入れて来たスチール辺を一定の角度に曲げ、これで乾いた塊を削るのだ。この結果として、全員のためのタバコの量が増え、しかもそれは無償だった。

とはいえ、誰もが盗品の密輸に成功した訳ではない。看守達は捕虜達を、仕事終わりや収容所に入る際に検査した。盗みの見つかった労働隊は、(※連帯責任で)殴られては目や体に痣をつくり、歯や骨を折られ、自分のベッドへとよろめきながら戻った。 だがそこまでされても、心までは折れることは、そうそうになかった。

デレック・クラークのイラストによる、盗みの描写

「ジャックが後になって教えてくれたが、自分は盗んだ魚の尻尾をブラブラさせながら、鉄道基地の敷地内を最後まで歩いて行った!」

「コメを収容所へ盗んで持ち込んだ廉で、自分はブン殴られた」

※無償:捕虜達には一応賃金も支払われたが、ほぼ何も買えないので、大量に出回った砂糖が通貨となり、物々交換も行われていた―「13番目のミッション」より。アメリカの刑務所をイメージすると分かりやすい!?

また、さらなる「戦争協力」のため、スコットランド人達は仕事中に過剰な量のお茶を飲んだ。珍妙なこの行為は、看守達でさえ意味が分からなかった。彼らがその理由を聞くと、

「今までお茶なんて飲んでませんでしたが、日本人には美味しく飲む秘訣があったんですね。もうホントに美味しくて」

とまあ、すっとぼけていたが、その実これは上品な程シンプルな破壊活動の一環だった。彼らが積み込みをしている船には全て米が積んであり、連中は一日中お茶を飲んではこれに順番で「小」をかけたのだ。これらが目的地に着く頃には、もう米がダメになっているという算段で、これは積み荷の牡蠣にも全く同じことがなされた。牡蠣の缶に穴をあけてから「小」をかけたのだ。あまつさえその中にドイツ総統行きの木箱を見つけたりすると、彼らはもう大喜びでその木箱もダメにした。

日本は要塞を建設するために、レンガも船で運んでいた。スコットランド人達がレンガを積み込む際は、最後にそれを積み込む一人がレンガを両手で2つ受け取り、バコンと叩き割ってレンガを4つにしてから壊れていないように見せるため、注意して重ねて置いた。それも誰かに見つかる頃には、既に手遅れという訳だ。

隔離が終わった初日、オレはすぐに捕虜側指揮官のアメリカ人将校の元へ出頭した。彼は海軍司令官アーサー・L・メーヤで、1942年にヒューストン号が沈没した時に生き残った、最も上級の乗組員にして主席砲術師だった。メーヤは大森に、1943年の12月から収容されていた。

捕虜達は自分達の上級将校と外国語に堪能な人間を代表として頼った。メーヤの他に、トム・ウェイドはイギリス人だったが国際結婚の血を引いていて日本語も話せた。大船で一緒だったランプリエールは、多くの言語を少しずつ知っていて、日本語も早い速度で身につけていった。アリゾナ出身の航空隊二等少尉、マーティンデールは日本語もそれなりに知っていた。

ロバート・R・マーティンデール著「13番目のミッション 悪名高き東京大森収容所の捕虜として」 未邦訳かつ本書にはここ以外に出てこないが、自伝のみならず大森を検証したルポとして、所内の構成や出来事を網羅しており、後年の参照頻度が極めて高い。著者はルーイーと同じくB-24に乗り、13回目の出撃でしかも3月13日に零戦に撃墜されたことからこの題名がついている。1995年放送、フジテレビ「大森のクリスマス」では、バードが竹刀で喉仏を突いてくるので、それを体でどう受け止めるのかを実演。ちなみにこの人の寝台板を大森で次に使ったのは、禿にメガネのあの人!?

だがこの日本語能力によってよりよい扱いが得られた訳ではなく、せいぜい日本側が毎日こらちに何をして欲しいのか理解できる、また日本側の命令に全て従え、とバードがしょっちゅう叫ぶような状況において指示に従うことができる、といった程度でしかなかった。

困ったことに、メーヤは調子も優れないようで、控えめかつリーダーシップを発揮するタイプでも全くなかった。ウェイドが語るには、メーヤは無念そうに捕虜達に向かい、自分には収容所の司令部や何か国際機関とやりとりする術が全くないと言っていたそうだ。ちなみに司令部とは渡邊のことで、噂によると以前は今よりおとなしく、気さくな性格だと言われていたそうだ。赤十字も日本側が入念に選んだプロパガンダ目的以外では、団体として「認められていない」ということで、詰まる所、オレ達に対するメーヤのアドバイスはこうだ 。

「例えそれがいかに常軌を逸していようとも、日本側の命令には全て従え」

そして他の捕虜達と共に、バードが完全に狂って大量殺人を起こす前に転属となるように祈る、と言うものだった。その一方でメーヤは、将校達は一切、日々派遣される労働隊には加わらないことを主張し、スコットランド人達はこれを、絶好の盗みの機会をフイにするバカげた話だと言ったが、しかし我々はメーヤの決定を聞くより他になかった。(※ジュネーブ条約では敵方への戦争協力を理由に、捕虜士官の労働を認めていなかった。メーヤは全捕虜代表だったが、イギリス人とアメリカ人で命令系統は別と言えば別で、スコットランド人達は一般兵だったので三菱の倉庫に出ていた)

そしてこの労働の拒否は、バードを喜ばせるものではなかった。自分達のグループの到着と共に、何もしない過剰な人数の将校達が収容所に日がな一日、座っていることになったからだ。オレ達は海岸線で流木を拾ったり、敷地内を掃いたり下水を処理したりキッチンで働いたりはしたが、バードにとってこれは十分ではなかった。

ある晩、オレ達がタバコを吸いながら談笑していると、バードがいきなり捕虜棟の中に入って来た。抜き打ち検査だ。これに伴い、ドアのそばにいた捕虜は

「キヲツケ!(気を付け)カシラナカ!(中央に注目)」

と叫んだ。だがこの対応はバードにとって十分に早かったとは言えず、バードは彼に向かって突っ込んでいくと彼を蹴った。それ以外の捕虜達は全員が気を付けの体制で立ち、そのまま待った。息をするのも憚られる。

バードは中央通路を進むと建物内を見渡し、そしてその視線は最終的にオレのそれを見つけた。

「こっちを見ろ!」

奴は喚き散らした。

「オマエは気を付けをしたのが最後だったな」

オレは別に最後ではなかったし、バードとてそれは知っていただろう。奴は建物の反対側の端から入って来て、そこからの視界にこちらは入っていなかったからだ。それに例えもし自分が最後だったとしても、日本側はそんなことで誰も罰したりはしなかった。それでもバードはどうあっても、オレがまるで親の仇ででもあるかのように、何かと目を付けてはいつもあげつらった。奴がこちらに来る時はいつでも、自分は自身の上官かつ、自らの命運を左右する人間と一緒にいる時の振舞いで通し、つまり懇切丁寧で模範的な捕虜であり続けた。さらにできる限りに目立たないようにも努めたのだが、そうしても尚、奴は毎日オレに何かと罰則を与え、そして今、またもやオレにあらぬ罪を着せようとしていた。

通常、奴はオレを拳か棒で殴ったが、今回は厚く編み込まれたベルトを外すとそれを野球のバットのように持ち、スチール製のバックルでオレのこめかみに向けて鞭打った。バックルは1ポンド(※0.45kg)かそれ以上はあったろう。オレは出血と共に激痛を感じ、床に崩れ落ちた。奴はオレに立ち上がるよう命令したが、しかしこちらは体が言うことを聞かない。バードはポケットから四角いトイレット・ペーパーを数枚取り出すと、かがんでそれをこちらに差し出し、

「あー」

と呟いた。それはまるで自分のしたことが悪いことであるかのようだった。オレの意識はかなり朦朧としていただろう。一瞬この男も、そこまで悪い奴ではないのかもしれないと感じたからだ。

オレはゆっくりながら何とか立ち上がり、血が止まるまで出血部を軽く何度かティッシュで抑えた。そしてオレが手を頭から離した瞬間、バードは再びオレの出血部の、同じ個所に打撃を加えた。オレが意識を取り戻した時、自分は床に寝ていた。今度はティッシュが差し出されることはなく、頭の中にあるのはただ、この男は何と恐ろしい奴なんだ、ということだけだった。

もう一度自分が立ち上がると、体には怒りが漲った。イタリア人としての血がたぎり、報復の情念は顔じゅうに現れていただろう。それは肉体の苦痛からではなく、この屈辱に対してだった。大船の看守達はオレ達に激しい罰則を加えたが、それは個人的なものではなかった。バードは意図的にオレに的を絞り、こちらが何もやり返せず、泣き寝入りしかできないことを承知の上でこれに及んでいた。だがオレは泣いたりなどしなかった。奴のために泣くことなどなく、誰のためにも泣くことはなかった。

オレのできた最高の復讐は、渡邊が精神に問題を抱えているのを知り、これを密かな慰めとすることだった。他の看守達でさえ、奴のことをサディスティックなサイコパスだと言っていたのだ。一度バードは、オレを含む10名の士官が、簡易的な革工房で働いているのを呼びつけたことがある。これに自分達が道具を片付け、200ヤード程(※182M)離れたバードの事務所へ行く頃には5分が経過しており、これが渡邊には長すぎた。奴はベルトを振り回しながらオレ達を追いかけ、例の重いバックルが冷気を切ると、オレ達は全員が顔面を1度ならず、何度も打たれた。

その花言葉は「思いやり」のチューリップと写真に写る渡邊軍曹殿。アルフレッド・ワインスタインの「Barbed-Wire Surgeon」によると、「ワタナベさん」と呼ぶと「何?」と睨まれ、「ワタナベ軍曹」と言うと「何だとぉ?」と拳を握って吠えるように言い、「ワタナベ軍曹殿」と言い直すと、力を抜いて笑ったとあり、この呼称問題で、平手打ちをされた捕虜もいるという。ちなみにあなたの会社には、メールを送る時に正式名称で呼ばないと、電話までかけてきて怒る人は、いる?いない?

画像は「ああ大森俘虜収容所」より。「13番目のミッション」では同じ写真が「帰って来た労働隊を検査する渡邊伍長」とされる。写真だけで分かってしまうのだが、一番左の人物で、一番右の後ろドタマの人は、CBSドキュメントにも出た八藤雄一。キャプションではバードが伍長ではなく軍曹になっているが、この昇進は後にバードが大森より異動になった際に行われた。八藤雄一がローラ・ヒレンブラントに答えた所によると、この昇進はルイス・ブッシュの「ある行為」が奏功した訳ではないことを示すために、当時の所長、酒葉要により行われたとされる

捕虜に比較的共感のあった看守達は、時折そんな渡邊の今までを、オレ達にひっそりと教えてくれた。それによると当初、奴が大森に来た頃はそこまで大騒ぎをしなかったそうで、周囲に対してはその様子を見ているだけで、自分の仕事をこなしていたそうだ。これにはトム・ウェイドがより詳しかった。ここは彼の本にその弁を譲ろう。

—『渡邊は裕福な家庭に生まれた甘やかされたボンボンだった。渡邊自身が言う所によると、彼は神戸から少し行った先の丘陵地に、スイミング・プールを備えた美しい邸宅に住んでいて、無尽蔵にあるカネと自分を溺愛する母親に囲まれ、自堕落な学生生活を送っていたそうだ。渡邊は東京の早稲田大学に行き、その後は同盟という通信社に就職した。(※戦中における国威発揚を目的とした国策通信社。戦後GHQにより解散され、現在の共同通信と時事通信社に)そして陸軍より徴集がかかると、すぐに士官となるべく試験を受け、これに落ちると大いに憤慨した。バードの兄弟も義理の兄弟も2人共士官になっていたのだ。そこで陸軍はバードを伍長に任命すると(後に軍曹に昇格)、外地への赴任はさせず、27歳の時に安全な任地である東京俘虜収容所司令部に留め置いたということなのだ。

階級として低位であるにも関わらず、渡邊は典型的な「青年将校」の類に属していた。彼らは皇道派と呼ばれる帝国主義推進派の信奉者で、その派閥は急進的かつ愛国主義者のグループを形成すると、日本陸軍を牛耳り、その後には国の方針をも決定した。(渡邊)はプライドが高く傲慢な国粋主義者である一方、士官になれなかった劣等感を内に秘めていた。』—

言い換えるなら、バードは自分がなれなかったが故に将校達を憎む一方、自分より高位の将校でいっぱいの収容所に配属され、人間から信仰して貰えない神よろしくその力を乱用していたのだ。殴打の対象はオレ達が奴に反抗したり、命令に従うのを躊躇することなのであって、これには例のベルトよりお気に入りの処罰が奴にはあった。それはこちらの一般兵達にオレ達士官を殴らせることだ。自分達が並んで列を作ると、下士官達はこの列に沿って進み、その度に士官達をそれぞれ拳で殴るよう強制されたのだ。バードはそれぞれパンチが終わるごとに、

「次!」

と叫び、そしてそれは狂った読経そのものとなった。

「次!次!次!」

ここでこちらの兵士が手加減でもしようものなら、奴は手にしたこん棒で彼らの頭に一撃を加えた。オレ達はこれに小声で、

「おい、オレ達を強く、一発だけ殴るんだ」

と言い、それからオレ達が崩れ落ちると渡邊は満足した。だがそれはこちらとて同じだった。日本人に殴られるくらいなら、自分達の部下に殴られる方がよっぽどマシだったからだ。

クワジェリンでもそうだったように、大森の看守の一人がクリスチャンだったのだが、彼は苛烈な罰則が自身に及ぶ危険があるにも関わらず、さりげなく何度もこちらへ親切な行為をしてくれた。この看守の名前を加納という。時々こちらにそっと自分のタバコの配給を手渡してくれたり、病人がいればアメを持って来てくれ、これは貴重な糖分補給となった。また不運にも「納屋」に送られる捕虜がいると、加納は自らの命を懸けてでもこれを助けた。納屋とは壁に穴が幾つも開いた部屋のことで、夜間にもなると冷気で悲惨な場所となったのだが、盗みで捕まった捕虜達は、ここに数日に渡り下着だけでいることを強制されたのだ。加納は他の看守達が寝静まるまで待つと、納屋送りになった捕虜に毛布をかけ、その後、日の出の1時間前になると毛布を回収した。

真ん中の画像は「ああ大森捕虜収容所」より、加納勇吉上等兵。ボブ・マーティンデールとはもちろん、ロバート・マーティンデールのこと。私記は東京都立図書館等が所蔵している(両端画像)。表紙の相手は本書には出てこない元捕虜の方と戦後に再会した際のものだが、連合軍側に加納勇吉の名を記した捕虜は多く、相手が誰であれ上記のように接していた証拠とも言える。ちなみに「クリスチャン」との記録は本編以外には見られない

オレに対するベルトでの鞭打ちが終わると、バードは全員に向かって外に出るように叫んだ。オレ達は収容所構内に並ぶと、その前をカクカクとした動きで、バードがいつものように気取って歩く。

「オマエ達は全員、士官だ」

バードは一語一語、発音に気を付けながら言った。

「だからこそ働いて、収容所全部の模範とならねばならん。働くのだ。諸君は今、それに志願をする」

誰も言葉を発そうとはしなかった。士官達は日本人のために、決していかなる労働もしないと決めていたのだ。

バードは、列の先頭の男の前に歩み寄ると言った。

「オマエ、志願しろ!」

「国際法によりますと・・・」

彼は話し始めたが、そこで話は止まった。渡邊が剣道スティックという、子ども用の野球バットくらいの重いこん棒で彼を殴ったのだ。次の男は果敢にも、最初の男と同じことを言ってみせた。同じく剣道スティックが閃くと彼を襲う。別の一人は、よもや八歩塞がりの状況に手を上げてしまい、オレのそばにいた男は、喉に突きを食らうと地面に倒れこんだ。そしてその次はオレの番だった。

「オマエわぁ!」

バードは金切り声で叫んだ。

「オマエはするな?」

オレはだが、そこまでバカではない。日本側は国際法を自分と同じように承知しておきながら、明らかにこれを無視していた。

「分かりました」

オレは可能な限りに穏やかな声で言った。

「でもどんな仕事でしょう?仕事なら喜んでします。でも外ではなく、収容所内の仕事に限ります。ここの環境を向上させる手助けが少しでもできるなら、嬉しいものです」

これにバードはピタッ、と動きを止めた。どう反応していいのか分からないようで、ゆっくりとこちらの返答について考えだすと、その顔からは怒りの色が消えていった。奴の視線がオレの目を捉えると、それから士官達の列に沿って一瞥を加え、誰かが動いたりはしていないか確認する。

「そう、もちろんだ。オワリ。解散」

オレ達は敬礼をすると、奴の気が変わらないうちにダッシュで捕虜棟に戻った。バードはニヤニヤ笑いながら反り返り、威張り腐った歩調で事務所へと戻って行った。

「連合軍捕虜の墓銘碑」より。本文の描写だと木刀のようにも思えるが、アンブロークンの kendo stick は竹刀と訳され、アメリカのプロレスの kendo stick とは竹刀のこと。ワインスタインやウェイドによると、彼らはバードに大森で「両手で扱う竹でできたケンドー・スティックで」殴られ、ワインスタインはこれで気管から空気漏れを起こす程の怪我を負い、部分的に声帯に麻痺が残ったとある。マーティンデールによると、「軍靴で足蹴りし、下駄で殴り、竹刀で打ちのめし、銃剣以外のありとあらゆるものが凶器に使わ��れ、それが彼の怒りが止むまで何時間でも続けられた」という。本文中の物と同一かは不明だが、テキサスのフレデレックスバーグにある、ニミッツ提督博物館には、バードが多くの捕虜を打ちのめした竹刀が展示してある。これを解放直前に、お土産の品と一緒に衝動的に大森より持ち出し、「寄贈」したのは・・・

WWE「最も容赦ないケンドー・スティックによる攻撃トップ10」。つまり、アメリカのプロレスでも竹刀は結構使われている訳だが、これには大戦時における捕虜への虐待が関係していると推測するのは、訳者だけだろうか?戦後の日本の学校では体罰の象徴となり、アメリカでもこんな使われ方をしていると、発明者にして剣聖と言われる上泉信綱が知ったらどう思うのやら?真剣や木刀よりはマシ?ちなみに動画を見ると分かりますが、レスラーも決して声帯に麻痺が残るような打撃は加えておらず、思いっきり「容赦」してます

次の日、バードは収容所の中でも小さな物を一つ選んで工房にすると、オレ達が収容所のための物品を作れるようにした。これに士官達は、しばしば終日に渡って小屋に籠りって肩を寄せ合い、革の切れ端を、後で使えるように縫い合わせた。しかしこの様子はバードには捕虜に過ぎたる幸せに見えたのだろう。最終的にオレ達がただ怠けているのだと判断した。そしてこれに対する罰則は、自分が目撃した中でも、その残虐さにおいて最も卑劣なものだった。トム・ウェイドも自身の著作でこの話を書いているが、きっと自分と同じ思いをしていただろう。

イギリスのビジネスマンにして通訳のデイビッド・ジェームズは、長年に渡って日本に住んでいたのだが、日本政府は彼が予備役で大佐の階級を有しているという、無茶苦茶な罪状で収容所に入れた。聞いた所によると、どうやらジェームズは真珠湾攻撃の以前から、神戸にいたバードの家族を知っていたようなのだが、バードはこれに斟酌することはなく、むしろ目をつけ標的とした。残りの捕虜が気を付けをしている時に休めの態勢でいたという理由で、バードはこのジェームズ大佐を殴打すると、初冬の数日間に渡り昼夜を問わず自分の事務所の前に立ち、ドアの前に植わっていた木に向かって敬礼しているよう強いたのだ。これは63歳にもなる、しかも飢餓状態にある捕虜にとって容易な任務などではなかった。数日の後、ジェームズ博士はその場に崩れ落ちると、もう気も狂ってしまう寸前で、寝込んでしまうと回復には数週間を要した。

「ああ大森俘虜収容所」より、デイビット・H・ジェームズ。3歳、つまり19世紀からの日本を知るイギリス人で、63歳で大森に収容された神戸の財界人。日本語が完璧で新聞を読むのはもちろん、国家間の通訳を務める一方、昭和生まれの若者に「礼儀」と明治の歴史を教える程で、看守の態度が悪いと日本語で𠮟りつけ、怒られた方はビックリして態度を改め、これを見た捕虜は「スゲー!」となった。また戦争にも多く参戦し、日露戦争では日本側の連絡将校を務め、第一次大戦ではイギリス第五歩兵連隊としてソンムの戦いに参戦。本編の記述と異なるが、第二次大戦にも諜報官としてシンガポールで戦った。戦後には「大日本帝国の盛衰」という本を出版し、英語圏向けに日本の歴史を書いたが、その中には自身の大森収容体験も含まれる。「私は彼(※バード)の家族と、彼の一番上の姉が、チャンギ収容所で第一司令官だった、岡崎中尉の元へ嫁いだことも知っていた」と明記してある

ある晩、オレがアメリカの上級将校達が使う、小さな小部屋のドアの前を通り過ぎると、彼らがオレを呼び止めた。

「ザンプ」

その中の一人が言った。

「ノルウェー人達が今日、新しい新聞をどうやら手に入れたそうなんだが、自分達の誰かが向こうの捕虜棟に行ってそれを見られたら、バードに疑われちまう。奴もノルウェー人達がオマエを気に入ってるのを知ってるから、オマエなら行けるだろ」

禁制品の所持で捕まるとどんな罰則を受けるのか、頭の中では大船でビル・ハリスに起きたことが、鮮明に甦っていた。日本側は捕虜達に、戦争の進行状況を知って欲しくはない訳で、それによりオレ達の意識は、すぐにでも日本に対するスパイ行為と陰謀へと走ると考えたのだろう。まあ実際の所を言えば、それは全くその通りではあったのだが。オレ達は紙の切れ端をちょろっと持っているだけで捕まり、その度に声高に無実を主張していた。

「もちろん取ってきますよ」

オレは言った。そしてこれは定期的に捕虜棟間を周る、メッセンジャーとしてのオレの仕事の始まりとなった。デイビッド・ジェームズのような人間に密かに翻訳させた、もしくは自身で翻訳した上級将校達に、重要な情報や盗んだ新聞を中継したのだ。その頃の日本の新聞は、つまり1944年の冬から1945年の間、日本側の勝利をかなり誇張して書いていたが、しかし最低でもそこには正確な地図が入っていた。

そんな中、日本の新聞の英語版で自分が読んだ話が一つある。これがあまりにふざけていて俄かには信じられず、そんなことを人に言ったら空飛ぶ円盤を見たとか言う人間みたいに、頭がおかしいと思われると思い、長年に渡って誰にも言わなかった程だ。(もしそんなものを見たとしても、言わないでいた方がいいよね!)確かそれは零戦とB-29爆撃機が高度30,000フィート(9,140M)で交戦した時の話で、この時零戦は銃弾を使い果たしタマ切れとなった。そして報道によると、この日本側のパイロットは自分の弁当袋を開けおにぎりを一つ握りしめ、キャノピーを開けるとB-29めがけてそれを投げつけ、見事に撃墜した!というのだ。一面には零戦のパイロットが満面の笑みで写る写真がデカデカと張られていて、オレはこれを見て思った。いくら何でも、日本人はそこまで、ほんっとにバカなんだろうか?と。いくら激励の必要な人間がいたとしても、誰がそんなもん信じるだろうか?と。

自分が信じた物とは、自身の目で見た物だ。

ある日の午後、空襲警報が鳴り響いた。

「どうせこれは防空演習だな」

すると、戦争の進行状態についてオレとアレコレ言っていた兵士が言った。

「だってこっちには攻撃を開始するにも、十分に近い拠点がないじゃないか」

そうは言っても一応オレ達は、万が一に備えて窓からは離れた。

すると突然一発、大砲の発射音が聞こえた。これにオレ達は窓のそばに飛んで戻ると外を見た。するとそこにはジュネーブ条約や戦時国際法に対する露骨な違反行為以外の何物でもないのだが、対空砲が1機、こちらの敷地から100ヤードも(※91メートル)しない小さな砂州の上で、今まさにジャップがそのカバーを外したばかりの状態で鎮座していた。(捕虜を傷つけずして、これを破壊することなどできない)収容所内では看守達がライフルをいつでも使える状態で歩き回り、口々に

「ビーニジュウクだ!」

と叫んでいた。こんな時は窓から離れていなければ、撃たれても文句は言えない。だがオレはこの騒ぎの原因を見てみたいという誘惑に抗うことができなかった。床沿いに背中を使って滑って行くと、窓の狭い隙間から空を見上げてみる。するとそこにはドデカい翼幅の両端から飛行機雲を発しながら高い高度のモヤ越しに浮かぶ、今まで見たこともない巨大な飛行体が高度30,000フィート(※9,140メートル)の辺りを、まるで純白の天使かのように飛んでいた。オレは思わず息を飲んだ。それは故郷からの使者にして、今にも始まる報復の予兆に他ならなかった。

この噂は瞬く間に広まり、その日の労働隊が帰って来ると、オレ達はつい最近大森に来ていたパイロットから、それが「最新鋭の」B-29(日本語でこれを、ビーニジュウクと言う)の一機であることを知った。そういえば自分の班が夕飯のために馬の内臓を取りに行った際に、屠殺場の壁にそんな文字が落書きしてあったのをオレは思い出した。

この機体は大して警戒する様子も見せず、東京の工業地帯周辺の上空に緩やかな円を描いて飛ぶと写真撮影を行っていた。これに手出しをする零戦は一機として現れず、しかし数日後、日本の新聞はこの爆撃機を攻撃するために零戦が飛び立ったと報じた。その見出しを正確に書くとこうだ。

「敵機、狼狽し逃げ去る」

①「いた、空高く街を見下ろすそこにいたのは、彼らの救世主ではなく、こちらの救世主だった」—「13番目のミッション」より。捕虜間ではサイパンから東京まで、航続距離の届く機体があるかないかで議論になったが、この噂が「ある」で現実となった瞬間になる。これについては日本側も1944年11月2日付読売報知新聞で触れている

②「B-29」 :「アンブロークン」によると、 ルーイーが見た落書きは日本語で、B「二重苦」を意味だった可能性がある。一方収容所では点呼の際の掛け声は日本語で行われたが、この時29番目の捕虜はひと際大きな声で、「ニジュウク!!」と叫び、日本側が怒って銃剣で突いても、笑うのをやめさせられなかったという—「Prisoner of the Japanese」

③馬肉:トム・ウェイドによると牛の内臓が、またロバート・マーティンデールによると、戦争が進むにつれたまに出される牛肉や豚肉の代わりに、馬肉や犬の肉ですら食事に出たとある。またルイス・ブッシュによると、シチューにはたまに微細な肉片が入っていたこと、コンニャクやゴボウも出たが、これらは捕虜達に「悪魔の舌」「象の精液」「ステッキ」と呼ばれて好まれず、コンニャクは以前に普通に食べていた物だと分からない程に固かったとある

日の光の明るい、秋の空気も爽やかな11月の朝のこと。捕虜棟第2棟にバードが突然入って来ると、しかしいつものようにアレコレと口実を使うことなく、オレの名を呼んだ。これはまた間違いなく何か酷い作業で選ばれたか、もしくはもっと悪いことに殴られでもするのだろうとオレは思った。

だがそうなる代わりに、奴は顎に手を当てて、オレの前で行ったり来たりすると言った。

「オマエ、走る、な」

「ハイ、ワタナベサン」

オレは相手が一体何を考えているのか訝りながらこう答えた。

「オリンピック、だな」

「ハイ」

「キミのパパとママは、キミが死んだんじゃないかと、きっと心配、だな?」

「ハイ」

実はトム・ウェイドは大森で郵便業務を立ち上げていて、これにより故郷から来た多くの手紙が、宛先人に向け届くことになっていた。しかし自分が故郷に宛て手紙を送ろうとすると、バードはこれを許さなかったのだ。オレは何より、家族と連絡を取って、自らが生きていることを知らせたかったにも関わらず、これにはもう本当に訳が分からなかった。

大森の郵便局で極東の捕虜宛の手紙を仕分ける捕虜達。「この業務は短期間、大森で行われた」(写真提供アメリカ赤十字)

キャプションは「13番目のミッション」より

右:「ああ大森俘虜収容所」より、大森を視察する赤十字・スイス公式団。赤十字に捕虜登録されると、赤十字経由で故郷と手紙のやりとりが可能になった。大森は台湾や朝鮮、フィリピンといった外地を含む全ての収容所の司令部で、郵便物のみならず赤十字からの配給金・慰問品も、大森をハブとして届いてはいた。しかし手紙は検閲を経ねばならず、外国からの手書きの英語が読めない日本人の少ない人手でたちまち滞留。また絶えず流動する捕虜が、どこにいるのか特定するのも容易ではなく、大森から各地へ送っても、数か月後に宛先人不在で戻ってくるのはザラだった。この手紙の仕分け及び所在地特定作業は、捕虜側の度重なる説得により軽作業としてマーティンデールやウェイドを含む捕虜将校が担い、ウェイドによると数万人の捕虜に500万通以上の手紙を届けたという。しかし実際にはルーイーの様なケースも存在。またこの作業で捕虜側は、開封検閲済みの手紙等から日本側以上に詳細な戦局情報を得ており、日本側はこれに驚愕すると、郵便業務を徐々に縮小。最後はたった一人のイタリア人の手へと渡り、大量の手紙と慰問品は東京で滞留することになった(Prisoner of the Japanese)

「キミはやるか?アレだ、あー、ナンデスカ?」

そう言うとバードは、マイクに向かって話をするかのように、両手を丸めて口の前に当てた。

「(※ラジオ)放送のことですか?」

オレはそう聞きながら、同時に警戒せずにはいられなかった。既にオレは「ブンカ」と呼ばれる東京の特別「文化教練施設」について聞いていたからだ。そこではラジオ東京で放送する「親日的」」(もしくは反連合軍的)なプロパガンダを放送する人間を収容しているそうで、マトモな神経の持ち主なら、誰もそんな企画に参加などしたくなかったのだ。捕虜達はそれを拒否し通すことができなければ道徳的な背信行為のみならず、いかに正当化しようとも、国家への反逆の代償を戦後の軍法会議で支払うことになるのだ。だが一方で、自分は家族に自らの生存は伝えかった。

「ヒバヤ公園」となりのラジオ・トウキョウことNHK。当時は渋谷ではなく日比谷にあり、ラジオ放送はここの第五スタジオで行われた。

https://arsof-history.org/articles/v7n2_armed_forces_radio_page_1.html

参謀本部駿河台分室こと、お茶の水の元文化学院。ここは元々文化学院と言う高等専修学校だったのが、その教育方針が気に食わない軍により、接収され捕虜収容所になった。上記にあるよう、反アメリカ的なラジオ放送を行う捕虜がここに住んだのだが、捕虜もここを「ブンカ・キャンプ」と呼んだ。学校自体は西村伊作という建築家が、「自分の教育方針に適する学校がないと考え(Wikiより)」娘のために自分で作った学校で、当時から制服はなく、「国の学校令によらない自由で独創的な学校(同校HP)」をポリシーに建てた。教師には山田耕作に菊地寛といった一流の芸術家、さらに現代では最も非国民で有名な!?与謝野晶子夫妻が就任。つまり当時から既にして自由過ぎた訳で、これを当時の朝日新聞に言わせれば、「男女共学の特殊な学校経営方針」故に「特殊の眼をもって見られてゐた学校で」「その閉鎖は時期(時間)の問題」とのこと。その後実際に閉校処分を食らうと軍から用地を接収された。しかし戦後は学校として復活、残念ながら2018年に再び閉校となっている

「そうだ、放送だ。オマエ(※ラジオ)放送する。ワカタナ?」

バードはそう言い、しかしオレは首を横に振った。

「考えさせてください」

本当ならそこで、

「国際法は身元確認のための、簡単な挨拶程度以上のものは許可していません」

と言いたかったのだが、そこまで大胆になれば、オレは間違いなく奴から罰則を受けた。ところが意外にも、バードはオレの煮え切らない態度を驚くほど愛想よく受け入れると、オレはこれが奴の歪んだ欲望の表出というより、オレを痛めつけるなと言う上からの厳しい命令の施行であることを感じ取った。

自分はすぐさま上級将校達の所に飛んで行くと、放送への参加要請に対する意見を求めた。すると驚いたことに、上級将校達は他の捕虜達に名前と状態、簡単なメッセージを送る同じ機会を既に与えていたというのだ。自分とて同じことをするだけなら、文句など出ようもない。ただ一つだけ、将校達から要望があった。おそらくそこにはバードの行状を訴えるべく、当局の人間を見つけられるというのだ。慣例では、収容所での扱いについて告発をしてはならないし、赤十字が大森に来た際も、他の捕虜達はオレに

「殴打のことは一言たりとも言うなよ。赤十字が帰っちまったら、誰も守っちゃくれないし、殴打も倍になって返って来るぞ」

と警告していた。だがバードはもはやそんな範疇ではなかった。イチかバチか、オレは掛けてみることを心に決めた。

オレはバードに、ラジオ放送に協力する旨を伝えた。するとその数日後、ラジオ東京から2名の50代位の男がやって来て、一冊の便箋の綴りと鉛筆を数本くれてから、

「(※放送で)言いたいことをそこへ書いて下さい」

と言った。そしてそれを書いている間、横にいた捕虜達は口々に

「オレの名前も入れてくれ!」

と言い、ラジオ東京から来た2人は出来上がったオレのスピーチ原稿を読むと、

「ああ、とてもよくできていますね。とってもいいですよ」

と言った。彼らはササキのように軍服は着ていなかった。とは言っても、彼らもおそらくはラジオ局で実際に働いている訳ではなく、ヒトラーに仕えたゲッペルスがそうであったように、普段はプロパガンダに勤しんでいたのだろう。

1944年11月18日、自分は彼らと一緒に車に乗り込みラジオ東京へと向かった。局には早めに到着し、時間が余っていたため、彼らはオレを構内見学へと連れ出した。構内の施設は整然かつ、美麗な物だった。

「ここは新しい建物なんです」

彼らはそう説明した。

「アメリカン式のカフェテリアもあるんですよ。お昼はここで食べましょうね」

食事にはオレもすっかり魅了されたが、しかし収容所の配給食の後では、ピーナッツバターとジャムのサンドイッチでも充分に幸せだったろう。また彼らは自分に、豪華なベッドに白いシーツを設えた、ホテル形式の部屋を見せて回った。大森ではオレは板材の上で寝ていて、そこでは毎晩南京虫がそこらの隙間から這い出てきては体に群がり、体が刺し傷だらけになって目が覚めていたのだ。

1948年の第一ホテルと朝鮮戦争下に作られたアメリカ軍用マンガ地図。「ホテル形式の部屋」というのもそのハズ、NHK「戦争とラジオ」によると、プロパガンダ協力者のトップ・クラスは、日比谷にあった当時のNHKの隣りの第一ホテルに住むことになり、庶民の食べられない食事も提供された。すぐ隣にラジオ・トウキョウことNHKがあることからも、ルーイーはそもそも文化学院に行っていない可能性がある https://arsof-history.org/articles/v7n2_top_priority_rbl_missions_page_1.html

https://www.ww2online.org/search-page?f%5B0%5D=sku_search%3A2009.046

これはよりよい生活を期待させ篭絡することで、ラジオでのプロパガンダをさせようとしていることくらい、自分とて分かっていた。彼らは自分を救出したことで、アメリカ政府から評価を引き出そうとしているのだろうか?日本側はまるで自分を救ったかのように

「やあ、キミんとこの坊やを引き取ってるよ」

と言うこともできるのだ。今思えば日本側とて遠くない未来に、得られるだけの善意を全て必要とするかもしれないことを理解していたのかもしれない。

そんなこんなをしてから、オレはスタジオに案内されるとマイクの前につかされた。番組名は「日本の郵便配達員」というものだった。オレは一瞬緊張を感じたが、気にはならなかった。自分のしている緊張の原因が、飢餓や欠乏、殴打とは全く無関係だなんて、本当に長い間、実に久しぶりのことだった。アナウンサーはオレのことを、ルイス・フィルビー・ザンペリーニと紹介し、オレのミドルネームはシルビーだったが、まあそれは特に悪意のない間違いだったろう。そして、自分にキューが出された。オレは用意した原稿を握りしめ深く息をつくと、それを読み始めた。

—「こんにちは、お母さん、お父さん、兄弟に友達のみんな。こちらはあなたの息子、ルイスです。こちらの当局の御厚意により、私は特別なメッセージを、あなたに向けて放送しています。自分の声を聞いて貰うのは、実に1年半ぶりのことになります。この声はきっと自分が家を出た時と、全く変わらないように聞こえているんでしょうね。今、自分はケガもなく健康で、みんなでもう一度一緒になれる日を、本当に待ち切れずにいます。自分がしたあまりに突然の出立以来、そちらから連絡が来ていないので、家族のことがちょっと心配になっています。健康に関してですね。このメッセージが皆に届く時、皆が健康でつつがなく暮らしていることを祈っています。今、こちらは東京捕虜収容所に拘留され、戦時下においては期待できる限りの扱いを受けています。ジャップの(※ママ)当局はこちらに親切で、何か仕返しされるようなこともありません。お願いなので、できるだけ頻繁に、こちらに手紙を書いて下さい。その時には皆のスナップ写真も一緒に送って下さい。孤独な時間に家族の写真を見る以上の時間なんてありません。忘れてないと思うけど、ピート、自分が家に戻った時に、また一緒に狩りに出かけられるよう自分の銃の手入れをしておいてくれたら、凄く嬉しいです。お母さん、シルビアにバージニア、3人があの素晴らしい料理の才能をさらに磨いていますように。皆が焼いてくれたあの素晴らしいパイのことを、今でもしょっちゅう思い浮かべています。ミス・フローレンスはサン・ディエゴにはちゃんと行けましたか?彼らがちゃんと、彼女を家まで帰してくれているといいのですが。ゴードン、ハービー、エルドンとヘンリーに、心からよろしく言ってください。それと彼らが健康でありますように。シルビアとバージニアとピートに、最高の愛を送ります。皆が楽しく快活に仕事ができていますように。みんなのことが、何よりも恋しいです。また日本に来て以来、昔からの知り合いに偶然にも何人か会うことができました。そちらもきっと、その幾人かは覚えているでしょう。ポール・マウリンはここにいて健康でいます。ローレンス・スタダード、サミー・メイニアーとピート・リスカニッチも同じです。きっとベイカーズフィールドの、ウイリアム・ペイトンのことは覚えているでしょうね。この2ヶ月の間、自分達は一緒に住んでいます。彼は元気そうですよ。あと、自分の持ち物と預金を、皆がちゃんと管理しておいてくれたのも分かっています。だいぶ前に、そちらで自分の残りの私物を、蓄音機とレコードを陸軍から受け取っているはずです。地元の友達の皆にもよろしく伝えて下さい。最後にみんなの素敵なクリスマスと幸せな新年を祈っています。あなたを愛する息子ルーイー、ルイス・S・ザンペリーニ一等中尉、東京収容所より」—

銃の件は、もし家族がこの放送を聞いたら正真正銘の自分であると分かるよう加えた。またピート・リスカニッチの名前に触れたのは、彼の両親に生存を知らせるためだ。

大森に帰る前に、オレはバードに対する捕虜達の苦情についても伝えた。この男達が実際はどんな立場であろうとも、自分を収容所から連れ出す権限があるのなら、オレ達を助けることもできるのではないか?そう考えたからだ。この話は殴打に対する恐怖から、以前に赤十字には決して話していないことも説明した。彼らはこれに

「うーん、そうですか。ではこちらでこの件に関して何ができるのか、検討してみましょう」

と答えた。

「こちら」ーまたしても聞く言葉だ。思えば自分も迂闊だったろう。

放送から数日もしないうちに、アメリカ政府はオレの両親に宛て、一通の電報を打った。そこには

「以下に続く、日本発の敵のプロパガンダ放送を、傍受致しました」

とあり、これに自分の放送の文字起こしが添えられていた。だが政府はこれが本当にオレの肉声であったのかの判断は拒否し、この結論は保留扱いとされた。ところが両親は既に番組を聞いてオレの肉声を確認した友達からこのことを伝えられており、政府の電報は最低でもこの知らせに公的なお墨付きを与えるものだった。無論、陸軍が公的にオレは死んだと両親に伝えたのもそこまで昔の話ではない。昨日は死んだで今日は逆。そんなことをわざわざ教えてくれて、何ともありがたいってもんだ。

左:ドイツからの傍受を知らせる、アメリカ当局公式の電報。右:南アフリカからの傍受報告

傍受はアメリカ当局のみならず、各国及び民間でもされており、右の画像は南アフリカのE・H・ステファンの事務所による、東京からの傍受報告。オクラホマ州の、アルフレッド・ヤングを名乗る人物が、GMT15:15、日本時間の00:15に表記の放送をしたとあるが、各傍受施設では内容から宛先を割り出し手紙を送っていた。そして実はE・H・ステファンの施設では、ルーイーの放送ひと月前の1944年10月18日に、ルーイーが東京で無事にいるというメッセージを東京より傍受しており、これを家族に手紙で送っている。「アンブロークン」によるとこの放送はルーイーの知らぬ所で行われており、アメリカでは傍受されず、また南アフリカからの手紙も、名前や住所が正確でなかったため誤った宛先を経由し、一か月後の本放送が終わってしばらくしてからトーランスに届いた

http://www.ontheshortwaves.com/POW/Unbroken_Louie_Zamperini.pdf

1944年11月23日付トーランス・ヘラルド。「東京の放送がザンペリーニ中尉生存かつ健康との希望を高める」

当時アメリカでは、軍とは別に民間の傍受員が、名前が分かっているだけでも350名以上存在し(2つ上リンク)、彼らも枢軸国支配地域からの放送を傍受して、その内容から宛先を割り出すと家族に連絡を入れていた。ルーイーの本放送もこの民間傍受員に傍受されると、放送直後の18日深夜午前12:25に、家族の所へいきなり知らない人から電話が来た、と新聞記事になっている。しかし放送内容には上記の偽ルーイーのように度々フェイクが入れられ、実際新聞記事にも悪名高い東京ローズ(下記参照)が、「1943年5月27日に搭乗員を跡形もなく消した機体の副操縦士、ヒュー・カッパーネルとルーイーがスマトラ島で捕虜になっている」と、2ヶ月もしない前に放送したとある。ここで「5月27日に墜落」と「ザンプと副操縦士カップ」の組み合わせは正しい情報だが、スマトラとカッパーネルの生存はフェイク。つまり、カッパーネルの親族にも民間傍受員から生存の連絡が行った可能性が推測され、「アンブロークン」によるとカッパーネルの母親は、「残酷な形で期待を裏切られた」とあり、アメリカ当局も簡単に放送内容の正誤認定をしなかった。つまり銃の話を入れたのは、与えられた機会を最大限に生かした最善の判断だった。一方アメリカ当局ではこれを、ルーイーのUSC時代の友人にして傍受とは別部署で働いていた、リン・ムーディーがたまたま本放送二日前の予告を傍受。最終的に本放送の録音を家族の元に送っている

後に両親が伝えてくれた所によると、2人は決して望みを無くしたりはしなかったそうだが、皮肉なことに戦争協力の一環として、両親は自分の放送翌日に映画プロデューサーのセシル・B・デミルから、CBSラジオで全国放送のライブ・インタビューを自宅で受けることとなった。ハリウッドは戦争開始当初から、あらゆる手段での戦争協力を積極的に引き受けていて、これは第六次戦時国債の購買運動の一部でもあった。ここに両親のもとに送られてきた、原稿の抜粋が幾つかある。

左:第6次戦時国債の購入を訴えるポスター。国債の発行は全部で8回行われ、6次は45日間で21.6億ドル、つまり現在の日本円で3兆3千億円以上を集めた

右:「十戒」で有名な映画プロデューサー、セシル・B・デミル。ハリウッドの人間として戦争にも積極的に協力し、その後の赤狩りにも協力したことで後年の批判は根強い。ちなみに映画監督としては日本人の早川雪洲をスターにし、背の低い早川雪舟は台に乗って構図を調整して撮影されたことから、映画業界では被写体を台に載せることを「セッシュウ」と言うようになったが・・・ユーチューブの時代にはもう死語です

—デミル:紳士淑女の皆さんこんばんは。セシル・B・デミルです。今晩、私は窓に金星章(※家に戦死者のいる印)の掲げてある、ある一軒のつつましやかな我が国のお宅より放送を行っております。こちらはアンソニー・ザンペリーニさんご夫妻と、そのお子さんたちのお宅で、彼らは典型的なアメリカの家庭の皆さんです。この家庭に息づく物のためにこそ、我々の兵士達は戦っているのです。

この家庭の基本的にして神聖なる権利を、自らの命に代えてでも守ろうとしたが故に、このご家族の一員は、両親と兄妹の元に帰ることはないでしょう。心に金星章を掲げる母親達は多くいますが、彼女達はおそらく戦地で戦う息子達による犠牲と同じだけの、高い代償を払ってきているのです。そんな母親の一人にして、この家庭を守る柱石、アンソニー・ザンペリーニ夫人を皆様にご紹介させて下さい。ザンペリーニ夫人、ご子息のルイスさんが亡くなられたのをご存じになったのはいつでしたか?

ザンペリーニ夫人:先週の日曜です。でもルイスは1943年の5月から、任務中に行方不明として登録されていました。息子はまだ25歳でした、デミルさん。

デミル:息子さんは、真っ先に志願され、入隊されたとのことですよね?

ザンペリーニ夫人:そうです、デミルさん。息子は1941年の始めの頃の、真珠湾攻撃の前に入隊していたんです。オリンピック選手団の一員としてベルリンに行って、息子はこれから何が起きるのか、私達より先に感づいていたんです。

— 中略 —

ザンペリーニ夫人:ルイスはスポーツを通して多くのメダルを獲得してきました、デミルさん。

デミル:ええ、彼の業績は知っています。でも彼が得たメダルの中でも、戦闘における果敢さで得たエア・メダルと、オーク・リーフ・クラスターは、格別に誇らしい物でしょう。

ザンペリーニ夫人:その通りです。息子は攻撃ミッション中に被弾した爆撃機が帰還する際に、負傷した5人の仲間に応急救護をしてエア・メダルを授与されたんです。

―そして最後に、妹のシルビアが、自分達の父がイタリアから来たこと、

またいかにアメリカにより多くの恩恵を受けたかを話した後—

デミル:それは何とも感動的な我が国への賛辞ですね、ミス・ザンペリーニ。アメリカに住む人間は皆、ヨーロッパ人か、もしくはその子孫たちです。我々は「旧世界」の(※アメリカから見たヨーロッパや、その他の世界)太古の偏見と、作法を自分達の彼方に置き、「新世界」における生活の新たな価値観を受け入れる時、アメリカ人となるのです。そこに全世界より集まる人々は一つの人種として溶解して・・・あなたのお兄さんはアメリカが自由であり続けるために、自らの人生を捧げました。我々はこのことを決して忘れることはありません。我々は前線にあり、果たすべき責務を有し・・・今晩はお宅にお招き頂きお話し下さいまして、本当にありがとうございます。合衆国の人々は、あなたのお宅の窓に掲げられた金星章を見ております。あなたが、あなたの家族こそがアメリカそのものなのです—

自分の家族は、中でも特に母は、自分が家に帰って来ると言う希望を、決してあきらめようとはしなかった。戦後になって、母はヘイル大将にまで手紙を書いていたのが分かった。これはナウルの襲撃について、正確に報告しなかったあのヘイルだ。母は彼に、オレを探すように頼んでいた。そしてそれに対する答えはこうだ。

「あなたも私達がしたように、彼のことはあきらめられた方がよろしいでしょう」

自分に言わせれば、心無い人間からの辛辣な手紙としか言いようがない。そして母はこの返答に激怒した。ヘイル大将は母の希望を削ごうとしたが、これを兄が知ると母に信念を取り戻すように励ました。

「私は今でもなお、自分の息子が生きていると信じています」

母は大将に向かってこう書いた。それからオレが日本からラジオ放送を行った際は、

「ラジオにはノイズもたくさん入っていたけど、でもあの放送の中には確かにあれがルーイーだと、私に確信させるものがあるの」

と言った。

自分がラジオ東京を訪れてから2週間が経つと、今度は3人の男達が大森に現われ、オレに次の放送をするように言ってきた。

「とてもラジオに向いた、素晴らしいお声をお持ちのようですね」

彼らはそう言うと出演を促しながらも、媚びへつらうような笑顔を浮かべた。

「とてもいい放送をして下さいまして、それでまた我々も、あなたにもう一度お願いしようと思っているんです」

これに心の中でオレは思った。

(そうかい、じゃあやらない理由はないな。両親にもっと言いたいことがあるし)

凍えるような天気に備え、彼らはオレに分厚い新品のアメリカ陸軍のオーバーコートをくれた。戦闘の後でこちらから押収したのだろう。オレはそれを着るとラジオ局に向かい、道すがらのひと時にその温かさを噛みしめた。奴らのあけすけで、上品さのかけらもない不遜な態度は、自分を警戒させるには十分だった。

局に着くと、オレ達は再びカフェテリアで食事をとり、それから彼らは

「ところであなたに、素敵な方を3名程ご紹介したいのですが」

と言い、1人のアメリカ人と2人のオーストラリア人を紹介してきた。

3人は全員がオレと握手を交わしたが、その誰もがオレとは目を合わせようとせず、代わりに床を凝視していた。オレはそこにメッセージを汲み取った。それはまるで、

「こんなことになっちまって、何とも無念だ。恥ずべき事だが、オレは拷問を受けたんだ。そっちはこんなことはしないで欲しい」

と言っているようだった。

その意味は分かる。だがそれでもオレは、彼らの行いを容認することはできなかった。オレとて苦しみに耐えて来たのだ。毎日毎日絶えることなく、だ。しかし見た所では彼らがしばらくの間、そんな状況と戦ってきたようには見えなかった。確かに収容所というのは最悪の場所だが、しかし日本側は屈するにはピッタリの人間を見つけたな、としか言いようがなかった。

自分の引率役はオレが何かを言い出す前に、近くの別室にせかした。そこの机には紙と鉛筆があり、こちらは

「ここで自分が次の放送原稿を書く訳ですか?」

と聞いた。例えそうでなくともアドリブで話す自信はあった。

「そうじゃないな」

一人がそう言うと、タイプライターで打たれた一枚の紙をこちらに寄越してきた。

「原稿なら既にこちらに用意がある。放送はこれでするんだ」

そしてオレがその紙を読む間、彼らはじっと黙ってそこに立っていた。

その文章は始めの数行を読むだけで、内容からは異臭が感じ取れた。

そのスピーチはカジュアルな話し言葉で書かれ、日本側が想定したのは何気ないアメリカの日常会話のつもりだったのだろうが、それでもそこには誤解の余地のない、もし読み上げたりしたら、それはオレの遺恨の経歴の始まりとなるであろう、プロパガンダの臭気があった。3度目となるこの次の放送ではそれはより強くなり、オレはさっきホールで会った3人の男達のように身動きがとれなくなるのだ。一度ヤクザになったら足抜けできないのと何も変わらない。(戦後になって聞いたのだが、ラジオ東京で会ったアメリカの軍人の彼は、帰国の途上の船で船外に投げ捨てられたそうだ。彼がプロパガンダ放送をしていたのを知っていた男達が待ち伏せしていたのだ)さらに自分は東京ローズの放送と、その目的が敵の士気を挫くことであることも知っていた。日本人は自分達のことを侍であると、つまり死をも厭わぬ攻撃的な戦士だとする一方、アメリカ人は脆弱だとして、常に敵の前線の兵士達を標的に嫌がらせの様な放送をしていたのだ。

「今日、あなたの恋人がどこにいるのか、あなたはちゃんと分かっていますか?他の誰かの腕に抱かれてやしない?浮気なんて、してないわよね?」

セクシーかつ完璧な英語による女子アナボイスで!?アメリカ兵より人気を集めた「東京ローズ」の一人と言われた、戸栗郁子こと、アイバ・トグリ・ダキノ。「東京のバラ」とは日本側の女子アナ達に、アメリカ兵達が総称としてつけたニックネームで、匿名だった彼女達の「顔が見てみたい!」という願望は、1946年にアメリカで映画化されるほどに過熱。「私でした」などと言えば国家反逆罪に問われる中、半ば騙される形で彼女だけがインタビューで加担を認めた。内容についてはそのほとんどが、アメリカの軍隊不適合者は地元で女の子とよろしくやって、お金も稼いであなた達の奥さんや彼女を狙ってるわよ、というものだったが、米兵にはその馬鹿らしさが逆に面白かったそうで、例えるなら今の北朝鮮のニュースだろうか?戸栗郁子はカリフォルニア大学の卒業でアメリカに育った2世だったが、叔母の見舞いに来日した際、戦争が勃発して帰国が不可能となり、ラジオ・トウキョウの傍受員から後にアナウンサーへと抜擢された。NHKの「戦争とラジオ・日米電波戦争」によると、日本側からは「はすっぱ」「声もよくない」などと、内部の評価はかなり失礼かつ高くはなかったが、逆に米兵にはそれが受けたという。戦後は巣鴨に収監され、刑期を終えるとアメリカに帰国するが、アメリカで女性初の国家反逆罪に問われると、市民権を剥奪され10年の刑が確定し、結果的に6年で出所、その後もアメリカに居住。70年代にようやくアメリカで名誉を回復した

兵士を不安なまま、集中させずに戦闘に向かわせることができるなら、彼は殺られてしまうという算段だ。日本人共は、前線の不憫な兵士達はバカに等しく、簡単に影響されると考えたのだ。

「悪いけど」

オレは首を横に振りながら言った。

「これは読めないな」

「しかし、これは読まねばならない」

「嫌だね。それにこれだと、オレが話してるようには聞こえないね。これが自分だなんて、アメリカじゃ誰も信じやしないよ」

だが自分は、こう言うべきではなかった。なぜなら向こうは、それなら文面を変えようと言ってきたからだ。

「残念ですが、やはりどうあってもできません」

「あなたは偉大なアスリートでしょう」

一人がその声を、まるで子どもに言うかのようなトーンで言った。

「カフェテリアで食事をして、清潔でキレイなお部屋に住みたいでしょう?」

オレはこれに、ハッキリとノーだと言った。

すると彼らは日本語で話し出すと、さらなる協議のために、歩いて別室に出て行った。机に目をやると、そこには4部か5部の、スピーチ原稿のコピーが放ってある。オレは手をオーバーコートのポケットに突っ込むと、机のそばに立った。それから、手をコートから出さずにズボンのポケットに入れられるよう、コートのポケットの中に用意された切れ目から手を滑らせ、スピーチのコピーを一部くすねた。それを片手でさっと折ると、コピーが無くなったことに彼らが気づかないように祈る。見つかればもちろんタダでは済まない。

それから彼らは戻って来ると、もう一度オレに協力を求めた。

「いいえ、それはもうハッキリとお断りします」

これで、彼らの腹も決まったようだった。

「これを読まないなら、それでキミは懲罰収容所に行くことになると思うが」

これは彼が使った言葉そっくりそのままだが、「と思う」と言う辺りで、向こうはこちらが意見を変える時に備え、猶予を持たせて言った。

だがオレは意見を変えたりなどしなかった。士官として既に(※敵方にはくみしないという)誓いも立てていた。だがそれ以上にすぐに心に浮かんだのは、

「まあ、それでいいよ」

という思いだった。これでもうバードとはもうおさらばだ。あいつのそばにいるのはもう我慢ならなかったのだ。

だがそれは、彼らとて知らぬハズのないことだった。

ところでここに、彼らの書いた原稿が、タイプライターで打たれたそのままの形である。

—『ところで、信じるかどうか別にして・・・僕は自分がいわゆる「運がいい奴」の一人だと思うんです。いやーもしくは分からないけど、多分本当は運が悪いのかも・・・ともかく・・・今、自分、ルイス・ザンペリーニ、年齢は27歳にして、地元は古き良きアメリカはカリフォルニア州ロサンゼルス出身が話しています。運がいいというのは、自分がまだ生きていて健康だと言うことで・・・そうこれは不思議なことなんですが・・・自分が聞いているのは、これは実際に自分の目で見たことでもありますが、自分にはもう生存の見込みがないから、戦闘中に死んだということになっているそうなんです・・・そう、勇敢にも大義のために戦死した一人として・・・確か公式発表はこんな感じだったと思うんですが・・・「一等中尉ルイス・S・ザンペリーニ、アメリカ・インターハイ、1マイル走記録保持者が、陸軍省により戦死者として登録・・・元USCの1マイル走者が、1943年の5月に南太平洋での任務中に行方不明と報告された・・・おやまあ、そりゃあ驚きのニュースだ・・・ったく・・・だいぶん盛ってんな・・・ここに自分は五体満足に生きているのに・・・だってのに、死んだことになってるなんて・・・あとこれで、自分と全く同じ状況にある、もしくは少なくともそうだった一人の仲間のことを思い出したんだけど・・・ともかく彼が僕に言ったのは、彼は公式には「任務中に戦死」と発表されていて、でも事実は彼は捕虜になっていて・・・それから数か月後、彼は奥さんから一通の手紙を貰って、奥さんはそこで、自分の夫が戦死したと思ったから別の人と再婚したと・・・もちろん奥さんは彼がまだ無事でいて、強制収容所に留め置かれていると聞いてびっくりして・・・それでも奥さんは、今の旦那さんと離婚をして、彼が帰ってきたら、改めて彼と結婚すると言って、彼をナグサメたんだけど(※consolated, console とスペルミス)・・・こんな風にされる人は本当にかわいそうだよね、それと悪いのは、こんな不確かな発表を許した政府だよ・・・結局の所、政府が最低でもすべきことと言えば、故郷の皆に兵士達がどこにいるのかを知らせることだよね・・・まあこれは僕が心配することではないけど・・・地元の皆は自分がまだ生きていて、これからも生き延びるつもりがあるんだということを、正式に知らされることを願ってるよ・・・人が生きるのを許されないなんて、そんな悲しい世界はないよ、つまり一人の人が「公式発表」なんて言われてる物で、社会的に抹消されてしまうなんて・・・凄くない?—

うん、その通り、確かにスゴイ。自分に言わせれば、これじゃあ全然オレが話しているようには聞こえない。

大森に戻ると、自分はくすねてきたスピーチを壁に隠すと、その後にそれを連合国戦争犯罪委員会に提出した。

もちろん、バードと奴の部下の看守達は激怒した。おそらくバードはそのツラを汚されたのだろう。オレは一週間に渡り袋叩きにされた。

それからクリスマスも近くなると、大船よりビル・ハリスが自分も知っている他の捕虜達と一緒に移送されてきた。旧知の面々が一ヶ所に揃ったのだ。ハリスにスコットランド人達、ランプリエール、ニュージーランドのために空を飛んだグリーン尉官、その他諸々。彼らを見ていると、急に自分は懲罰収容所へ移送されるより、大森に残りたくなっていた。

祭日を迎えるにあたり、バードはアメリカからの赤十字の支援物資を配った。だが実際の所を言うと、バードが行った割り当ては、5人の捕虜につき3人分の支援物資というものだった。何とも奴らしい分配方法だ。オレはこの時いつものことながら飢えていて、しかしそれでも自分の割り当てはハリスにやることにした。ハリスは依然として病気を抱えてやつれており、華氏105度近く(※40度)の高熱で医務室に入っていたのだ。

「オマエもバカだな」

オレが支給品を手渡すと、ハリスは言った。

「その箱に自分の命がかかってるのに、それを・・・」

大船で殴られて以来、彼は様子が少しおかしかった。自分がオレより栄養価のあるものを必要としているのに、分かっていないのだ。オレはスコットランド人達にも言って砂糖を少し分けてやるようにして貰い、ハリスはこの難局を乗り切った。

戦後、ハリスはキャンプ・レジューン(※ノース・キャロライナ州の海兵隊基地)へ戻ると、結婚して退役する予定だった。しかしその時、彼は自分に手紙をくれたのだが、軍への再入隊を決心したとのことだった。海兵隊は彼を朝鮮半島に送り、そこでの戦闘中に彼は敵に囲まれ捕らわれの身となると、その後に処刑された。戦争とはそういう物だ。オレ達とて、そうなる可能性を承知だったが、それでも戦地で処刑されていい人間などこの世に一人もいはしない。本当にかわいそうな男だ。

左:「娘のケイティとビル・ハリス、1950年。彼はこの後数ヶ月して消息を絶った。また彼は、終戦時には捕虜を代表し、戦艦ミズーリ号の降伏調印式に参加した」―「アンブロークン」より。ステファン・ムーア、ジョンフィッツジェラルドによると、大船でのハリスへの暴行は、ルーイーが大船からいなくなった11月にも行われたとされ、(どちらかの暴行では)ボイントンによると「野球のバット」ことおそらくビンボー・バットで、ハリスは20回殴られたとエドガー・ウィットコムに証言している

右:アメリカ赤十字、戦時捕虜用パッケージ第10番の内容。大森で配られたものとやや異なる可能性が高いが、第10番は1人1セットで1,700キロカロリー、1週間分の食料になる。「13番目のミッション」によると、これのだいたい3分の1を、2年弱で4回貰ったとあるが、後年になって調べると、大森ではパッケージを丸々1個貰えた人は、全捕虜の中でたった1例しか見つからず、地方の収容所に至ってはそれより少ないか、全く貰えなかった。誰かさんを始め、看守達が横領していたのは言うまでもない

https://ww2pow.blogspot.com/2014/11/what-was-in-red-cross-parcel.html

https://www.med-dept.com/articles/ww2-american-prisoner-of-war-relief-packages/

1944年も終わり1945年が始まると、ドイツはヨーロッパ戦線で敗北が差し迫り、日本も自分達の終わりが、もうすぐであると予知していた。彼らは必死になればなる程に、自軍の兵士や市民を戦争へと駆り立てるため、また世界に向け自分達の状況を、事実などより好転させて見せるため、プロパガンダに頼るようになった。

ある時、一隊の映画の撮影隊が収容所にやって来ると、体格のいい人間達に前に出るように言ったことがある。これには約50人が応え、オレはもちろん前に出なかった。骨と皮だけの体など彼らのご要望ではないのだ。撮影クルーはこの捕虜の一団にビーチに行くように、そうすれば誰でも食べられるだけの食ベ物が得られると言った。だがその前に、捕虜達はアメリカ海兵隊の制服を着て、銃弾の入っていないライフルを手に持っていないといけないとのことだった。

ビーチで撮影隊は、自分達はちょっとした映画を撮影したいのだと説明した。捕虜達は何かしらの演習を終えると、次に一体何が起きるのかと思いつつ、全員がその場に立って待っていた。すると日本側は、100ヤード(※91M)ほど離れた先にある、果物やおにぎりその他の食料の載った幾つかの机を指さし、言った。

「オーケー。これで撮影は終わり。さっき約束したように、食べられるだけ食べていいよ。机が何個か見えるでしょう?あれがキミたちの食料だ。最初に机に着いた人はいっぱい食べられるよ」

それはまるで、スターターピストルが鳴ったかのようだった。捕虜達は飢えるがあまり、文字通り我先にと食料の盛られたテーブルへ殺到した。そしてここから出来上がった映像はこうだ!「アメリカ海兵隊」はライフルを携行するも、算を乱し、ライフルをかなぐり捨て必死になって逃げる、というものだ。その後日本側は手にライフルと銃剣を持った、10人の小さな日本兵を編集で繋ぎ合わせると、彼らは海兵隊をビーチ沿いに追撃して潰走させるように見えた。そしてそこには食料の痕跡など、どこにも無かったのは言うまでもない。

1945年2月、再び空襲警報が鳴り、収容所はにわかに活気を帯びた。オレは自分の捕虜棟を飛び出ると、このおそらくは航空母艦からの襲撃の始まりを見上げた。空という空は飛行機で、つまり海軍のヘルキャットと零戦で埋め尽くされ、すると3機のF-4Uコルセア戦闘機が収容所の上空を全速で通過すると、2マイル(※3.2キロ)ほど南の日本海軍の滑走路に急降下をかけた。上空では零戦達が、小さな癇癪玉のように爆発しては弾け飛ぶのが見える。

すると突然、1機のヘルキャットが視界を横切ったかと思うと1機の零戦を追った。彼は物凄い低空で飛んでいて、自分がレンガを投げれば当たるかと思う程だった。零戦は守備の期待できる東京方面に進路を交わし、ヘルキャットは機首を右に切ると海上へと飛び去った。それは自分にとって、やがて訪れるであろう戦争の勝利を初めて実感した瞬間だった。この時バードや他の看守達も、誰もがこの空戦を見るべく外へと走り出ていて、口々に

「にっぽん飛行機!ダメイ!(※Nippon skokey! Dah may! )」

と言うのがオレには聞こえた。つまり、日本の航空隊は役に立たないということだ。

すると次に炎上するB-29が見えた。乗組員達は脱出したが、しかし2機の零戦が生存者に向け、降下から着水に至るまで機銃掃射をかけた。それは胸糞の悪くなる光景で、こちらには捕虜達から起こる無念と復讐の呻き声が、実際に耳へと届くかのようだった。

オレはビル・ハリスの方を向いた。

「もうすぐアイツらが崖っぷちで身悶えするのが見られるぞ。面白くなる。こっちの飛行機が何百機と押し寄せて、東京を瓦礫の山にするのもすぐだ」

1945年2月16日付(アメリカ時間)グリーン・ベイ・プレス・ガゼッタと、F-4Uコルセア(左)と艦載機F6Fヘルキャット(右)

上記の日付と思われる1945年2月16日(日本時間)の攻撃は本格的な爆撃の下準備で、東京上空には1,500機の米軍艦載機と、数百機の日本機で埋め尽くされたと言われる。両軍の損失は翌日のカウントで、日本側が500機、米軍側も80機出たとされる(アンブロークンより)。コルセアは撃墜王ボイントンが乗っていた機種で、F6Fはその後続モデルとなり、航空母艦・艦載時の問題を改善した

それから一週間もしないうちに、オレ達はまたもや空襲警報を聞いた。空には飛行機雲が残り、こちらの爆弾が標的に着弾すると同時に街からは煙が上がっていた。

ここでオレ達が、もし見物しながら声援でも上げていたなら、間違いなく感情を害した看守達にその場で射殺されていただろう。オレ達はひそひそ話したり、お互いを小突き合ったり、遂にしていつ帰国の途へとつけるのかを賭けるだけで満足することにした。オレ達は盗んだ新聞の切れ端から、マッカーサーがフィリピンに戻りマニラに向かっていることも知っていたのだ。西ヨーロッパのドイツ戦線も連合軍の圧倒的な戦力の前に、もう壊滅も同然だった。

だがこれらの勝利の数々にも関わらず、オレが移送されるという現実は時間の問題でしかなかった。そしてオレが一体いつ大森から退去を食らうのかと思っていると、収容所全体にとんでもないニュースが走った。バードが既に異動になったというのだ。この新たな配属はまもなく収容所より解放されるであろう捕虜達を懐柔すべく、厄災である渡邊睦裕を外すという司令部の新たな施策ではないだろうか?奴の苦情を申し立てたのは決してオレだけではなかったのだ。

これがどれだけ嬉しかったことか。狂喜して、などと言うだけではとてもこの時の心情を言い表せない。だがこのオレの喜びも、1945年の3月1日で打ち切りとなった。その日にオレの移送指示が来たのだ。移送先は4-B直江津収容所で、250マイル程(※402キロ)東京より北西の国土の反対側だった。一緒に行くのはトム・ウェイドを含む数人の捕虜だけで、残りの捕虜達はお別れを言いに来た。

直江津へ向かう自分達の乗った汽車は、直前の空襲により焼き払われた東京19平方マイル(※30平方KM)の、破壊されたド真ん中を縫って進んだ。空襲の前にオレはそのエリアで、巨大な送電線や電気変圧器、発電機、工場、民家の数々を見ていたのだが、今や眼前にあるのは何千もの建物が灰燼に帰した、数マイルにも及ぶ炭化の残骸だけだった。その残骸の中に、一つだけ何度も現れるシルエットがある。旋盤だ。それは何とも言えない光景だった。飛行機や船の部品を作っていたそれらは、黒焦げとなった金属の化物のように、暗く澱んだ東京の空を背景に屹立している。

するとオレ達はトンネルにサッと入り、冷たく陰鬱な暗闇に包まれた。

1945年1月の戸越銀座(ルーイーの直江津移送、及び3月10日の東京大空襲の前)https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Togoshi-koen_Station1945.jpg

子どもや女性も動員された旋盤作業。日本側は爆撃を恐れて、こういった機械を大規模工場から民間の施設に移していたが、これが民家への爆撃を正当化させたと言われる—「13番目のミッション」より

その後12時間を経ると、汽車は直江津へと到着した。そこは1998年に冬季オリンピックの開催された長野より、40マイル位の(※64キロ)所だ。雪が地表の一面を覆い、巨大な吹き溜まりは10~12フィート程(3~3.6M)も積もると、建物の屋根に迫っていた。一体どうやってオレ達はここを通り抜けるというのか?実際の所、地元の人達はトンネルを下に掘って家に入っていた。看守達はオレ達に薄暗い道を歩かせ、遠くには日本海と収容所を望む丘の中腹に建つ、工場の汚れた煙突が数本見える。

「Prisoner of the Japanese」より、トム・ウェイドによる直江津収容所のイラスト。「700名もの捕虜が収容され、日本ステンレスの工場が遠くに見え、右は田んぼになっている」(中略)

「雪で道が塞がれているようだ。それは壁のように自分達の前に立ちはだかっていた。しかし左を見ると雪に掘られた階段があり、屋根の高さまで続くと、小さく青空が見えた。自分達が氷の階段を上がり、両側の家の軒先まで積もる巨大な雪の塊のてっぺんに到着すると、(※両脇の家の)窓からはベッドルームを見下ろすことができた」

オレ達は足を引きずりながら、4-B収容所中央の中庭に辿り着いた。最後の一人がそこに入ると、ゲートが閉じられる。一人の看守が全員に向かい、気を付けの姿勢のまま、視察を待つように叫んだ。オレ達はそれから酷寒の荒地で、骨まで痺れるかのような時間を待った。5分が経つと10分が経ち、15分が過ぎる・・・20分が過ぎ・・・30分すら過ぎた。自分はもう手も足も、半分凍ってしまったかのようで、ほとんど身動きもとれなかった。自分は思った。もしこれが「懲罰収容所」であるのなら、懲役の苦行は既に始まっていて、程なくこれはもっと苦しいものになるのではないか、と。

そしてようやく正門そばにある、錆びた波型ブリキの小屋のドアが開いた。収容所の司令官が凍った閲兵場に踏み出てくると、キビキビとした動作で明るい場所に移り、新たに到着した捕虜の面々を見て周る。

それを見るとオレは、膝がガクンと折れ心が崩れ落ちるのを感じた。

それはバードだったのだ。

オレは列に並ぶ隣の男につかまって自分を支えたが、心の中では全ての希望を失っていた。何てことを、一体、何てことをオレにしてくれたんだ!そんな思いが心に渦巻いては、無力感が全てを支配する。どうあがいても逃げ場はなく、これが最悪の極みでなくして、何を最悪と言えるだろう?これは残酷すぎる冗談なのか、はたまた死神の降臨なのか?オレにはもはや、バードから逃れる術がないのだ。

渡邊は列に沿いこちらまでツカツカと歩いてくると、オレのことを認めた。黒いあの目が、まるで穴をあけるかのようにしてこちらの目を凝視する。それはもはや正視に耐えず、かといって自分は視線を逸らすこともできない。奴の顔が歪むと、胸糞の悪い人をバカにした嗤いが溢れる。バードはオレがここにいることに全く驚いてなどいなかった。

トム・ウェイドは自身の著作で、オレもまたこの瞬間に感じたことを、完璧かつ正確に描写している。

「もし誰かが、あの時自分にピストルをくれていたら、迷わず自身の脳天を撃ち抜いていただろう」